昔から、自転車はとても身近で便利な乗り物ですし、多くの人が子どもの頃から利用してきました。かつて、法整備が行き届いておらず、自転車事故のニュースがあまり取り上げられなかった時代は、「交通社会において自転車とはどういった位置にあるのか?」という意識を持つ人は少なかったでしょう。自転車で初めて公道に出る前に、道路交通法についての知識や保険の加入が必要だと考える人はほとんどいなかったかもしれません。ですが今、あなたの大切な人が自転車で公道を走る時に、そういった事に無頓着であったなら、あなたは心穏やかでいられるでしょうか?

交通社会において自転車ってどんな存在?

ここでは現代日本での交通社会における自転車とは何かを見ていきます

目次

まず、意識する必要があるのは、自転車は「軽車両」といって、車のなかまであるということです。これは日本の法律で決まっていることです。

道路交通法第2条第11

軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

そして、免許は不要ですが、車のなかまである以上、運転する人は責任を負う必要があります。もし、その責任を全く知らずにいるとしたら、それはとても恐ろしい事です。

近年、自転車を取り巻く環境が大きく変わりつつあります。そういった変化に対応して、安全な交通社会を築くべく、法律もまた変化します。

2024年11月1日 運転中のながらスマホ禁止 =>違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金

2023年4月1日 乗車用ヘルメットの着用の努力義務化

また、法律ではありませんが、多くの都道府県で自転車保険の加入に関する条例も制定されつつあります。

「軽車両」という呼び名が誤解を与えるのか、「たかが自転車事故」と侮る人が多かったのは過去のことです。想像してみてください。時速20kmで重さ15kgの物体が不意にぶつかってくるわけです。そこに危険があるのは当然です。

危険予測の第一歩は「自分が当事者になる可能性がある」ということを意識することです。予測した危険を回避するために必要なのは事前の準備です。道路交通法を学ぶこと、保険に加入すること、ヘルメットの着用をすること、自転車が整備された状態を保つこと。いつでも後悔が先に立つことはないのです。

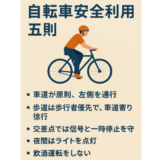

今、この交通社会において、自転車の安全利用に関する多くの取り組みがなされています。特に中央交通安全対策会議において、2022年11月1日に決定された「自転車安全利用五則」は自転車に乗る人ならば全員が知っておくべき内容と言えます。その最初に書かれている規則が「車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」です。一見、何も難しい文章には見えません。ですが、実際に守られていない現実があるがために、まず最初にこの規則が書かれているのです。交通社会における今の自転車の位置とは、文字通り、その走行可能位置を確認するという段階なのです。

いかがだったでしょうか?

近年の自転車を取り巻く環境は変化し、安全な利用に関しての関心も高まっています。法律は一見厳しくなっていっているようにも見えますが、自転車事故が及ぼす影響を考えれば、決して厳し過ぎるということはありません。交通社会における自転車の扱いはまだまだ変化していくでしょう。それでも、「家を出て、無事に帰ってくる」当たり前の日常を守るために必要な事に無頓着でいるわけにはいきません。