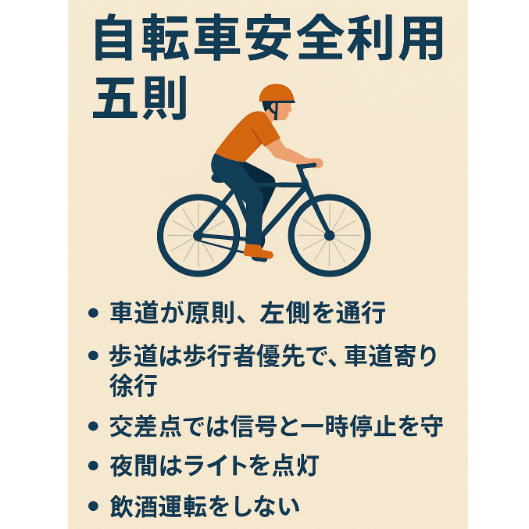

近年自転車の安全利用に対する関心が高まっています。法制度の整備、ヘルメットの進化、万が一のための保険加入、などなど。日々多くの情報と議論が飛び交わされていますが、皆さんは基本の「キ」ともいえる「自転車安全利用五則」をご存知でしょうか?

自転車安全利用五則って何?

ここでは自転車安全利用五則の概要とその中身を解説していきます

この記事はで読むことができます。

目次

まず、この「自転車安全利用五則」は、これ自体が法律・条例として機能しているものではありません。2022年11月1日に国の中央交通安全対策会議において、交通対策本部によって決定された施策の一つです。https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/bicycle/bicycle_r04.html

ですが、それぞれのルールには根拠となる法律があり、守らなければ罰が与えられます。それらを非常にわかり易くまとめているサイトの一つに警視庁のホームページがあります。https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/

また、この記事で扱っている「自転車安全利用五則」が交通対策本部によって決定されたのは2022年11月1日のことですが、それ以前は「自転車の安全利用の促進について」という施策が2007年7月10日に、同じく交通対策本部によって決定され、運用されてきました。15年の時を経て、改正されたこのルールでは一体どんなことを強調しているのでしょうか?見てみましょう。

このルールは自転車の走行できる道路区分についてのものです。さらにこのルールは2つのパートに分割して解説することができます。

「車道が原則、左側を通行」パート

道路交通法では、自転車は軽車両に分類され、歩道と車道が分かれている道路では、原則として車道を走行することが義務付けられています。車道での走行時は、左側の車線、または車両通行帯がない場合は道路の左側端を走行しなければなりません。

特別な事情がない限り、道路の左側部分に設けられた路側帯を利用することもできますが、この場合でも歩行者の通行を妨げるような運転は禁止されています。歩行者の安全を確保するため、徐行し、周囲に十分注意を払って走行する必要があります。

法的根拠:道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

「歩道は例外」パート

自転車が歩道を通行する際は、道路標識などで自転車の通行が許可されている場所が指定されている場合は、その場所を通行しなければなりません。指定がない場合は、歩道の真ん中から道路側に近い部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止しなければなりません。歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じて安全な速度と方法で通行することができます。

法的根拠:道路交通法第63条の4第2項

罰則:2万円以下の罰金又は科料

歩行者専用の道路(歩行者用道路)は、原則として自転車などの車両は通行できません。しかし、警察署長の許可を得たり、特別な事情がある場合など、自転車で通行できることがあります。この場合、歩行者優先の原則を守り、必ずゆっくりと(徐行)通行し、歩行者に十分注意しなければなりません。

法的根拠:道路交通法第9条

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

このルールは交差点での通行についてのものです。さらにこのルールも2つのパートに分割して解説することができます。

「信号」パート

信号機のある交差点では、自転車も自動車と同じように、その交差点に設置されている信号機に従う必要があります。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号機が示す信号に従って通行しなければなりません。

法的根拠:道路交通法第7条

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

「一時停止」パート

信号機のない交差点では、一時停止の標識などがある場合は、必ず一時停止をして、周囲の状況を確認してから進む必要があります。また、狭い道から広い道に出るような場所では、いきなり飛び出すと危険なので、徐行して安全を確認してから進む必要があります。

法的根拠:道路交通法第43条、第36条第3項

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

このルールは前照灯と尾灯の点灯についてのものです。

夜、自転車に乗るときは、必ず前と後ろにライトをつける必要があります。前方のライトは、自分の前方を照らして安全に走行するため、後方のライト(または反射板)は、後ろから来る車などに自分の存在を知らせるために必要なものです。

法的根拠:道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号

罰則:5万円以下の罰金

このルールは飲酒運転についてのものです。

お酒を飲んだ状態で自転車に乗ることは、大変危険なため、法律で禁止されています。たとえ少しだけお酒を飲んだ場合でも、判断力が鈍ったり、反射神経が遅くなったりして、事故を起こす可能性が高くなります。

法的根拠:道路交通法第65条第1項

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

このルールはヘルメットの着用についてのものです。

自転車に乗る際には、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。これは、万が一の事故の際に、頭部への衝撃を緩和し、けがを防止するためのものです。自身だけでなく、同乗者や歩行者を守るためにも、ヘルメットの着用は大切です。特に、子どもを自転車に乗せる際には、必ずヘルメットを着用させてあげる必要があります。

法的根拠:道路交通法第63条の11

いかがだったでしょうか?

とても簡潔にまとめられている「自転車安全利用五則」ですが、法的根拠を交えて解説すると相当な分量になることがお分かりいただけるかと思います。また、現在、「5 ヘルメットの着用」に関してのみ罰則規定が設けられていませんが、将来はどうなるかわかりません。

このルールが作られた目的は当然、交通事故から国民の命・財産を守ることです。昔から多くの国民にとって最も身近な乗り物の一つである自転車ですが、時代が進み、交通社会が成熟するにつれ、新たな問題点が発見され、それらを国民全体で乗り越えようとする間断なき努力がこれらルールの提唱となって表れています。皆が他者を思いやり、より良い交通社会に貢献し、いつの日か、「交通事故」という言葉が過去のものとなることを願っています。